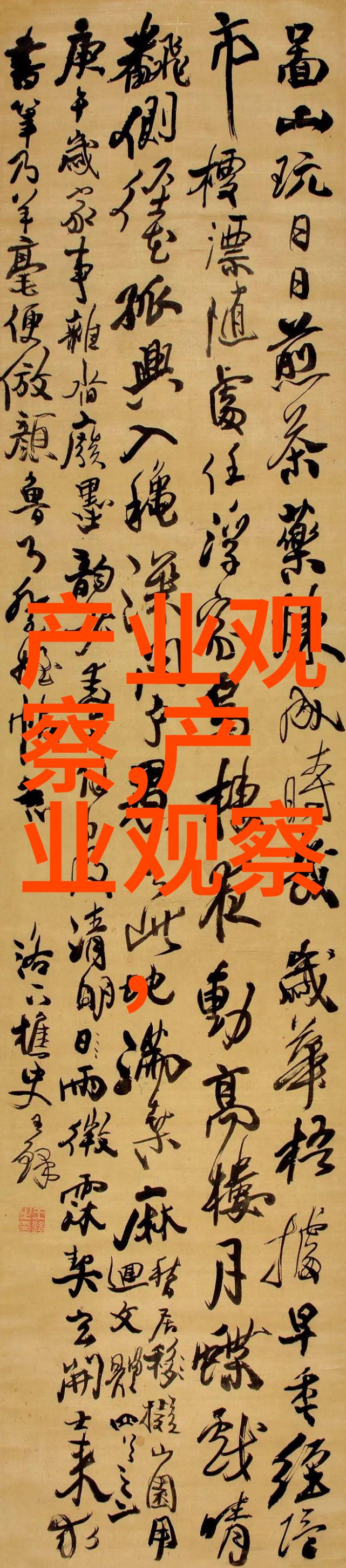

采薇诗经:诠释古代文人采薇意境

在中国的文学史上,“采薇”这一词汇常常与诗歌和文人的情怀紧密相连。尤其是在《诗经》中,这一概念被赋予了深远的文化内涵。《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,由多个时代、多种族的诗人所创作,其中关于“采薇”的篇章不仅反映了当时社会生活,更为后世提供了一种独特的审美体验。

在《小雅·采薇》的开篇便有这样的描述:“我欲建藩于苗裔之国,以载舆之重。”这里,“苗裔”指的是楚国,“藩”则是一种形式化的封建关系,表明了作者希望通过建立这种关系来巩固自己的地位。而“载舆之重”,则意味着承担起国家大任。这首诗展现了一种对于政治理想和个人责任感的追求。

但除了政治层面的寓意,“采薇”还有更深层次的情感色彩。在另一首《大雅·生民久苦》,作者以自己身处困顿中的状态,向天地发誓:“我欲告子孙兮,以寿考兮。”这首 poems 显示出一种对未来子孙能够安居乐业的心愿,以及对生命意义上的渴望。

此外,《书序》中的记载也提到过晋惠公时期,有一位名叫柳下惠的人,他虽然身为士,但因贫穷只能去山野中拾取野蔬作为食物。当他得到晋惠公赏识,被召进宫廷供职后,他却仍然保持着那个时代文人的高洁品格,不忘初心,对待权势都不曾改变自己的本性。他的故事成为后人传颂的一个典型例证,即使面对艰难险阻,也能保持独立自主,不屈服于外界压力。

这些历史事实和文学作品共同构成了一个完整而丰富的情景,让我们可以从不同角度理解那时候的人们如何看待“采薇”的行为,以及他们如何将这一行为融入到他们的情感世界和价值观念中去。因此,当我们谈及“诗经 采薇”,不仅是单纯讨论文字游戏,更是探索一个充满哲思与情感深度的话题。